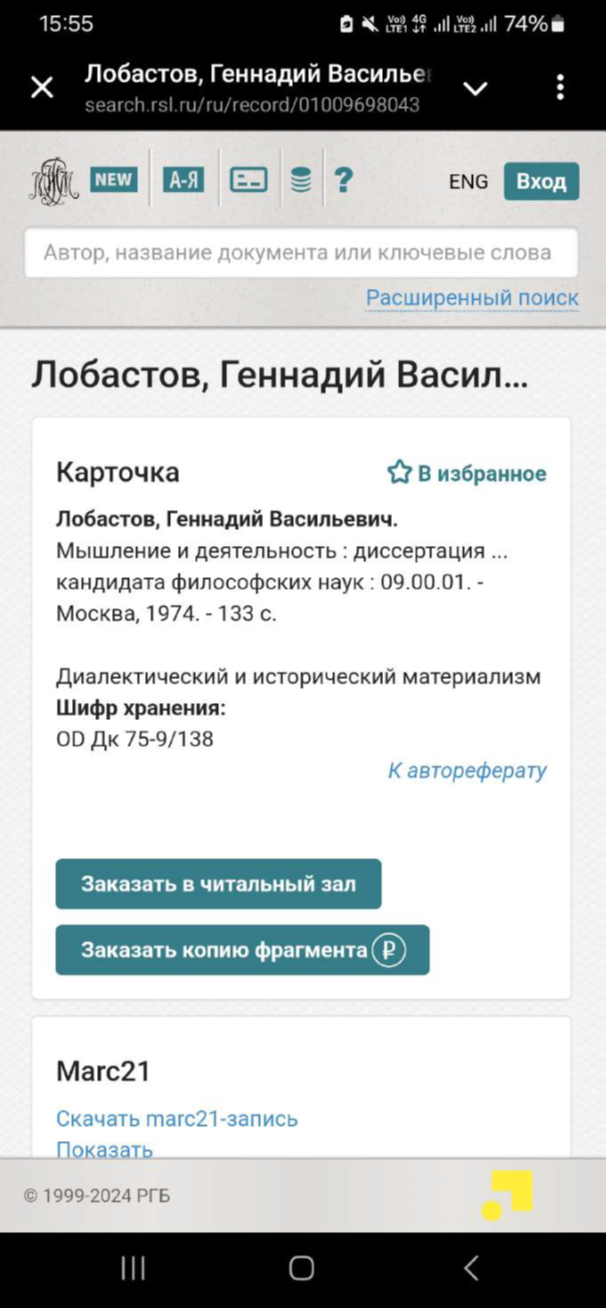

Мышление и деятельность: кандидатская диссертация кандидата философских наук

Геннадий Васильевич Лобастов. 1974.

Предисловие

В условиях развитого социалистического общества, когда элементарные потребности человека практически удовлетворены, во все большей мере возрастает необходимость решения воспитательных проблем, связанных в первую очередь с задачей формирования нового, гармонически развитого человека. Вместе с тем производство общественной жизни все усложняется, требования научно-технической революции вызывают к жизни новые отрасли производства, дифференциацию и специализацию внутри производства вообще.

В этих сложных условиях, когда человека беспокоит уже не столько его материальная обеспеченность, сколько его реальная ограниченность в сфере общественного производства, его частичная функция в нем,— в этих условиях проблема всестороннего развития приобретает необходимый и специфический характер.

Решение этой проблемы часто видят в привлечении непосредственного производителя к участию в управлении производством, в демократических формах управления государством. Однако адекватная реализация демократии в сфере управления государством и производством требует воспитания и формирования у члена общества способности к этому. Эта способность состоит не просто в уяснении общих положений осуществления демократии, а творческого усвоения всеобщих теоретических принципов и на их основе освоения реальных форм бытия человека. Это значит, что человек в практике должен быть поставлен в теоретическое отношение к действительности, следовательно, в качестве исходного такового отношения должен освоить основное содержание общественно-исторической культуры. Лишь при этом условии можно сказать, что человек сформировал в себе способность постижения действительности.

Теоретическое отношение к действительности не есть лишь одно из условий снятия противоречий разделенного труда, а есть требование самого процесса производства, где использование сложной современной техники предъявляет высокие требования к квалификации работников, профессиональная подготовка которых должна опираться на соответствующий уровень общего умственного развития и систематизированные научные знания.

С точки зрения воспитания речь должна идти о формировании действительно человеческого отношения к человеческому предметному миру. Истинно нравственное, эстетическое, ценностное отношение человека к действительности требует преодоления в нем утилитарно-прагматического отношения, базирующегося еще на старой основе необходимости удовлетворения элементарных жизненных потребностей. Искоренение мещанско-обывательской психологии — это важнейший момент формирования нового человека. И оно возможно (поскольку социальная основа такой психологии уничтожена) именно лишь как формирование истинно человеческого отношения к вещи, когда владение вещью исключает грубо-эмпирическую его форму.

«Частная собственность,— говорит К. Маркс,— сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, т. е. когда он существует для нас как капитал или когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в нем и т. д.,— одним словом, когда мы его потребляем».[1] Это превращенное отношение к предметному миру есть результат отчужденного отношения человека к человеку, которое опосредовано вещами. Поэтому вещь и выступает человеку не просто своим действительным содержанием, а как опредметившая в себе сверхприродные силы — общественные силы. Простое обладание вещью и выступает действительным утверждением себя в обществе частной собственности.

Уничтожение частной собственности автоматически не влечет коммунистическое сознание. Факт разделения труда и наличие товарно-денежных отношений в социалистическом обществе — реальная основа, на которой паразитируют пережитки старого сознания. Поэтому понятно, что формирование нового человека — длительный социальный процесс. Ускорение этого процесса зависит от того, насколько правильно построен сам воспитательный и образовательный процесс.[2] А это требует серьезных философских, социологических и психологических исследований закономерностей социального формирования личности, тех механизмов и условий, посредством которых человеческий индивид становится творчески активной личностью.

Точка зрения, что сам культурно-исторический предмет порождает человеческую потребность в нем, страдает тем, что не учитывает того важнейшего момента, что индивид должен быть готов, способен открывшийся ему предмет адекватно освоить. Принципиальная возможность развития этой способности заключена в том положении, что человеческое мышление есть деятельность, идеальная форма деятельности, и что оно движется по тем же законам, по которым осуществляется деятельность практическая. Единственный первоначальный способ освоения доступной индивиду действительности есть практическое освоение. Но лишь развитое на практической основе мышление, будучи активной способностью, снимает пространственные и временные ограничения индивида и делает его развитым настолько, насколько его мышление способно освоить общественно-историческую культуру.

Развитие способности мышления далеко не является требованием, исходящим из идеалистических философских предпосылок. Эта способность развивается лишь как отражение развитости форм материальной и духовной деятельности людей. Дело здесь только в том, что она не должна формироваться как пассивное отражение форм деятельности ограниченной сферы, но лишь как универсальная способность — как отражение всеобщности и противоречивости общественно-исторических форм деятельности людей.

Ценности, формирующиеся у индивида в обществе, не есть результат непосредственного отражения налично данных ему общественных условий, а есть результат опосредованного отражения общественно-исторического бытия человека в форме теоретического освоения материальной и духовной культуры.

Активность мышления обусловлена своеобразием движения мыслительной деятельности: она движется, подобно практической деятельности, через проблему и необходимость ее решения, т. е. на основе определенной потребности. Поэтому проблема формирования гармонически развитого человека целиком может быть сведена к проблеме целенаправленного сознательного формирования человеческих потребностей.

Поскольку решение последней задачи не заключается лишь в «приближении» предмета к субъекту деятельности, а требует способности адекватно этому предмету осуществить деятельность (материальную или идеальную), налицо теоретическая проблема: что такое человеческий предмет и каким образом формируется потребность в нем, определяющая человеческую личность.

Введение. Некоторые теоретические посылки и источники исследования

Непосредственно в анализе этих проблем мы исходим из следующего.

Человеческие формы психической деятельности формируются в процессе жизнедеятельности человека. Сознание как одна из таковых форм, в которой познается объективная действительность и концентрируются результаты познания (знание), возможно и с необходимостью возникает лишь на основе предметно-практической, трудовой деятельности. С другой стороны, именно эта специфически человеческая форма отражения действительности определяет развитие своей основы — практики человека.

Всякое психическое возникает лишь в определенном взаимодействии организма с внешним миром. Для человеческого индивида внешний мир есть мир человеческий, общество, социальная среда и вместе с тем среда природная.[3] Человек есть «предметное» (К. Маркс) существо, он нуждается в предмете, находящемся вне его. Но поскольку «природа в объективном смысле… не дана человеческому существу адекватным образом»,[4] необходимо преобразование ее в ту форму, которая способна удовлетворить развитые человеческие потребности. Это преобразование «чуждой» природы в очеловеченную происходит в процессе трудовой деятельности, а последняя, таким образом, оказывается специфически человеческой формой взаимодействия с внешним миром, в ходе которой возникают и формируются человеческие формы психики.

В трудовой деятельности человека, поскольку она направляется на производство предмета, а не непосредственно на удовлетворение потребности, расчленяются цель действия и побуждение, мотив действия, выделяется отношение субъекта к окружающим предметам и к собственной деятельности. В силу того, что человеческая трудовая деятельность есть деятельность общественная и удовлетворение непосредственных потребностей индивида опосредовано не только фактом производства продукта, в котором и вычленяется отношение человека к внешнему, но и разделением труда в этом производстве (именно здесь значение предмета приобретает общественный характер),— в силу этого цели деятельности отделяются от непосредственных потребностей индивида и благодаря этому только и могут быть осознаны как цели. А это значит, что предстающий предмет осознается и как предмет деятельности. Вместе с этим человек осознает и самого себя, осознает свое отношение к внешнему предмету и к другому человеку.

Чтобы производить, чтобы осуществлять процесс своей жизнедеятельности, человек должен сначала овладеть основными формами человеческой деятельности, освоить культуру, мысль, опредмеченные в орудиях и продуктах производства, в формах деятельности, в языке. Лишь при этих условиях человек осознает себя как человек и человеческим образом производит. В этом процессе становления личности в человеческом обществе и посредством его раскрываются и реализуются его (человека) «природные», «жизненные силы», которые «существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде влечений».[5]

Нахождение и достижение предмета потребности (как и нахождение самой собственно потребности) обусловлено деятельностью, которая как по целям своим, так и по способу осуществления есть непосредственно общественная.[6] Эта специфически человеческая связь с природой, а именно орудийная общественная деятельность, имеет непосредственное и кардинальное значение в факте возникновения (и воспроизведения в каждом отдельном индивиде) сознания, мышления.

Что мышление есть результат предметной деятельности, что внутренние мыслительные структуры производны от практических действий,— на эту мысль по существу указывал В. И. Ленин, говоря, что практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Эта проблема теперь является основополагающей для материалистической психологии мышления. Исследованиями известных зарубежных ученых Ж. Пиаже, А. Валлона, Р. Заззо и др. экспериментально показано, что словесно-логическое мышление развивается из практических интеллектуальных операций путем их интериоризации, т. е. путем перехода прежде внешних предметных действий в действия внутренние, умственные. Советская психология (прежде всего Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) внесла большой вклад в теорию онтогенетического развития мышления. Здесь мышление понимается как результат процесса усвоения общественно-исторически выработанных умственных операций и действий. Разработка этой теории подтверждает положение марксистской философии об определяющей роли практики в формировании сознания и выявляет конкретные механизмы этого процесса.

Единство сознания и деятельности, их диалектическая взаимоопределённость выступает и как методологический принцип изучения сознания. Вопрос о единстве сознания и деятельности как принципе изучения сознания был поставлен и достаточно теоретически и экспериментально разработан в советской психологии. Понятие деятельности стало одной из основных категорий методологии познания психического. Впервые принцип единства сознания и деятельности в психологии был выдвинут С. Л. Рубинштейном в работе «Проблемы психологии в трудах К. Маркса»[7] и далее развит в последующих его работах.[8] А. Н. Леонтьев первым обращается к психологическому анализу деятельности, показывает роль ее в развитии психики, проводит достаточно глубокий и детальный анализ структуры деятельности, ее внутреннюю связь с сознанием.[9] «Анализ деятельности,— говорит он,— и составляет решающий пункт и главный метод научного познания психического отражения, сознания. В изучении форм общественного сознания — это анализ бытия общества, свойственных ему способов производства и системы общественных отношений; в изучении индивидуальной психики — это анализ деятельности индивидов в данных общественных условиях и конкретных обстоятельствах, которые выпадают на долю каждого из них».[10]

В философии к проблеме деятельности обратились в связи с изучением философских проблем человека. До недавнего времени работа велась лишь по линии анализа понятия практики в различных ее аспектах. Однако категории практики и деятельности далеко не однозначны. Практика — это «чувственно-предметная форма жизнедеятельности общественно развитого человека, имеющая своим содержанием освоение природных или социальных сил и выражающая специфику человеческого отношения к миру… Определенность практики как формы деятельности раскрывается в единстве с противоположной формой деятельности (выделено нами — Г. Л.) — теорией».[11] Понятие деятельности, как видно, шире понятия практики и включает содержание последней в себя. «…Деятельность есть тождество или единство теоретического и практического, которые имеют значения не самостоятельных форм, а моментов, подчиненных сторон некоторого целого».[12]

Деятельность — это специфически человеческий способ взаимодействия субъекта и объекта, в котором появляются и реализуются все формы отношения человека к действительности: практическое, познавательное, эстетическое, ценностное и др. Реализация практического отношения человека к миру (практика) есть существеннейший и определяющий момент деятельности человека, без которого немыслимо реальное человеческое существование. Деятельность и суть то, посредством чего и в форме чего человек существует. Она есть человеческий способ бытия. Это не просто средство, обусловливающее человеческое существование, а непосредственно форма бытия человека. Как реализация всех отношений человека деятельность и есть явление его сущности, которая, по выражению К. Маркса, «есть совокупность всех человеческих отношений».[13] Человек поэтому в своих сущностных определениях не отличен от своей деятельности, он тождественен ей.[14] Это значит, что развитие способа деятельности есть развитие самого человека. Сущность человека не предшествует его бытию в форме общественных отношений его, а эти общественные отношения складывайся по мере развития форм деятельности, которое (развитие) обусловлено практическим отношением человека к природе.

«Процесс труда… есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее общественным формам».[15] «Простые моменты процесса труда следующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда».[16] Поэтому анализ этих моментов не есть непосредственно анализ некоторой особенной исторически определенной социальной формы производства человеком себя, а есть анализ понятия деятельности, который абстрагируется от исторически конкретных форм и содержаний человеческого бытия, а исследует всеобщие и необходимые моменты человеческого способа существования. Фактическое развитие содержания материальных условий деятельности ничего не изменяет в понятии деятельности, но изменяет характер соединения этих материальных условий с человеком как действительным субъектом деятельности и, соответственно, изменяет содержание самого субъекта. Но анализ содержания некоторой особенной формы деятельности выходит за пределы логического рассмотрения категории деятельности и представляет собой исследование некоторого другого явления, а не деятельности самой по себе. Нас здесь интересует не категория деятельности и не некоторая исторически определенная социальная форма производства, а деятельность как принцип, позволяющий в теоретической форме вскрыть способ становления и развития человека, его сознания, мышления. Но это и требует от нас определенного анализа ее некоторых всеобщих моментов.

Знание имеет две формы своего существования: форму идеального, в которой оно локализуется в духовной деятельности конкретного индивида, и форму бытия в материальных предметах, созданных человеком в процессе материально-духовной деятельности.[17] Существование этих двух форм знания определено самим способом бытия человека — его сознательной преобразовательной деятельностью.

Бытие мысли в очеловеченной природе является основой, которую человечество постоянно полагает себе для дальнейшего своего материального и духовного развития. Материальный результат деятельности всегда содержит в себе в снятом виде духовную сторону её, ибо процесс деятельности есть всегда материально-духовный процесс. Когда продукт предшествующего акта деятельности включается в последующий, он включается в сознательную деятельность по логике той мысли, которая в нем опредмечена и которая выступала целью предшествующего акта.[18] Поэтому человеческая мысль всегда должна быть на уровне применения, использования материальных результатов предшествующей исторической деятельности человечества.

Раздвоение знания на две формы отражает структуру самой деятельности как материально-духовного процесса. Результатом деятельности оказывается, во-первых, материальный предмет, в форме которого отражено содержание деятельности, и, во-вторых,— знание в форме сознания субъекта.

На первый взгляд получается, что сознание как самостоятельная субстанция определяет свое самостоятельное движение посредством внешнего для него материального процесса, который, умножая содержание сознания путем внесения в него знания о себе и своих действительных результатах, производит еще внешний для сознания материальный продукт. Однако в действительности это не так. Сознание не есть результат своего собственного полагания в материальной деятельности, а оно с самого начала формируется в ней и вместе с ней — оно есть ее имманентный момент, диалектически определенный её другими моментами и таким же образом определяющий их. Поэтому рассмотрение двух форм знания как результата деятельности совершенно не противоречит тому, что само знание как в форме предметности, так и в форме мысли является условием и моментом самой практической деятельности, а последняя, таким образом, должна быть определена как сущностная характеристика бытия общественного субъекта, который находит и реализует себя лишь этим способом — в форме сознательной преобразовательной деятельности. Именно в ней поэтому и содержатся те определения, которые оказываются условиями развития человека и которые тем самым есть определения его самого.

Свое существование в обеих своих формах знание получает в деятельности. Но адекватное себе значение (свою актуальную идеальную форму) и свою реальную действенную силу в познающем субъекте знание имеет лишь в идеальной форме ее, в мышлении.

Всеобщие формы отношения человека к действительности (как, впрочем, и все другие) имеют своей основой общественно-историческую практику людей. Развитие последней изменяет содержание и форму проявления этих отношений (т. е. познавательного, эстетического, нравственного и др.), однако как таковые они всегда воспроизводятся в предметно-практической деятельности человека. Предмет этих отношений — действительность — выступает в двух формах: как предметная сфера субъекта и как ее идеальное бытие в формах знания. Поэтому и деятельность как процесс, в котором реализуются отношения человека к действительности, имеет тот же предмет. В соответствии с ним она распадается на две основные формы: материальную и идеальную.

Предметность как ближайшее определение деятельности (обеих ее форм) характеризует не только направленность ее на предмет, но также и то, что этот предмет определяет средства и способ ее осуществления. Правда, способ деятельности, с другой стороны, зависит от наличных условий (средств), но тем самым и предмет определяется уже этими условиями. Но так как предмет деятельности и ее средство суть предмет субъекта, то понятие предмета (и его особенных определений в деятельности, т. е. в качестве предмета потребности, предмета деятельности, средства и предмета других отношений человека) имеет определяющее значение в анализе самого субъекта.

Если животное имеет лишь одно отношение к внешнему, а именно отношение биологической потребности,[19] и реализует его через наследственные и индивидуально-приобретенные формы потребления внешнего (предмета его биологического отношения), то человек преобразовывает объект, самим процессом преобразования и его продуктом не только удовлетворяя и «дополняя» себя, но развивая себя, делая продукт своей деятельности условием этого развития. Именно в этом преобразовательном процессе человек и исключает свое одностороннее отношение к предмету, а относится к нему всесторонне, универсально. Животное «производит односторонне, тогда как человек производит универсально; оно производит лишь под властью непосредственной физической потребности, между тем как человек производит даже будучи свободен от физической потребности, и в истинном смысле слова только тогда и производит, когда он свободен от нее; животное производит только самого себя, тогда как человек воспроизводит всю природу; продукт животного непосредственным образом связан с его физическим организмом, тогда как человек свободно противостоит своему продукту. Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты».[20] Это всестороннее отношение человека к своему предмету непосредственно связано с универсальностью, «которая всю природу превращает в его неорганическое тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его жизнедеятельности».[21]

Конкретность отношения действующего субъекта содержат в себе все необходимые и всеобщие формы его (отношения человека к действительности). В социальных формах общественно разделенного труда, разумеется, не все эти отношения выражены одинаково. Разорванность деятельности как процесса реализации всех сущностных отношений к действительности и выражает отчуждение человека от его сущности.[22] Сущностные отношения как необходимые и всеобщие формы отношения субъекта к действительности реализуются в их единстве,[23] хотя на поверхности явлений это может выступать и не так. Однако нет процесса деятельности, в котором бы не реализовались одновременно практическое, познавательное, эстетическое, нравственное и др. отношения. Это, во-первых, уже потому, что цель снимает в себе содержание всех этих отношений, а во-вторых, потому, что все они воспроизводятся через результат деятельности. Деятельность не осуществляет себя через «изолированную» реализацию отдельных отношений, но в действительности социальные условия деформируют полноту содержания ее, делая реализацию того или иного отношения наиболее полным, низводя другие до сопутствующих.

Наличие двух форм бытия человека — его непосредственного бытия и форм бытия во внешних предметах — выступает как противоречие, постоянно разрешающееся и воспроизводящееся в деятельности. «Индивид производит предмет и через его потребление возвращается опять к самому себе, но уже как производящий и воспроизводящий себя самого индивид».[24] А «предмет, являющийся непосредственным продуктом деятельности его индивидуальности, вместе с тем оказывается его собственным бытием для другого человека, бытием этого другого человека и бытием последнего для первого. Но точно таким же образом и материал труда и человек как субъект являются и результатом и исходным пунктом движения…»[25]

Имея в виду эти мысли К. Маркса, мы первоначально рассмотрим основные моменты индивидуального становления человеческой субъективности в процессе предметной деятельности, а далее логически воспроизведем определения предмета как определения человеческой деятельности.

Глава I. Формирование сознания в предметно-практической деятельности

§ 1. Условия возникновения индивидуального сознания

Формирование индивидуального сознания человека непосредственно связано с его практической деятельностью. Исследования зарубежных и советских ученых (Ж. Пиаже, А. Валлон, П. Жане, Р. Заззо, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.) убедительно показывают зависимость внутренних мыслительных процессов от внешних, практических. Индивидуальное становление человека есть его «разворачивающаяся» вовне деятельность, которая, осваивая предметные формы культуры, формирует сложную, постоянно развивающуюся систему потребностей и отношений, определяющую сознание человека и его социальную ориентацию. Деятельность, раскрывая субъекту предметность, формирует его знание этой предметности, сознание отношений к ней и форм реализации их, формирует вместе с тем сознание человеком себя, сознание отличия от этой предметности и единства с ней.

Возникающие на базе деятельного отношения к миру формы отражения этого мира сами непосредственно включены в реализацию этого отношения. Сознание выступает существеннейшим моментом процесса деятельности, оно не просто опосредует ее, а генетически, будучи ее продуктом, оно сразу же включается в нее в качестве необходимого момента. Поэтому сознание деятельно.

Мы рассматриваем лишь необходимые предпосылки и условия становления сознания. Это избавляет нас от изложения богатого исторического материала и позволяет ограничиться исследованием всеобщих моментов производства и существования индивидуального сознания, ибо именно здесь логика представлена в наиболее «чистом» виде и оказывается доступной «непосредственному» наблюдению. Ограничение себя материалом онтогенеза мы объясняем не только тем, что индивидуальное развитие сознания в принципе повторяет его филогенез, историческое становление,[26] но также и тем фактом, «что человеческое мышление существует лишь как индивидуальное мышление многих миллиардов настоящих, прошлых и будущих людей».[27]

Предпосылки возникновения сознания превращаются в условия его существования. И это имеет отношение не только к историческому его развитию, но и к развитию индивидуального сознания. Здесь различие лишь в том, что индивиду условия исторического существования сознания даны как условия возникновения его индивидуального сознания. Становление последнего поэтому выглядит как усвоение общественно выработанных форм деятельности в исторических условиях, как превращение их в свои собственные определения, следовательно, процесс развития индивидуального сознания есть процесс индивидуального (в общественных условиях) усвоения и воспроизводства исторических форм и условий его.

Историческое становление сознания сопряжено с исторической случайностью в отношении любого фактора его развития. Собственно историческое исследование сознания анализирует скорее конкретно-исторические условия его в их развитии и общественные способы соединения индивида с этими условиями (в конечном счете это есть условия деятельности). Сознание здесь понимается как естественное следствие этих условий, как отражение[28] их. Поэтому оно и рассматривается лишь в общем его определении как отражение, а не в его рефлексивных формах.

Естественные биологические условия сознания к логике сознания отношения не имеют. Воспроизведение содержания этих условий определяется внесоциальными механизмами, т. е. теми, которые ни формы, ни содержания сознания не определяют, а постоянно остаются необходимыми, но внешними условиями его. Развитие руки, человеческого мозга имеют кардинальное значение в факте исторического возникновения сознания и представляют необходимое естественное условие существования человека со всеми его определениями, но они не есть определения собственного человеческого бытия. Что их развитие исторически определено и в своей функции определяется социальными условиями бытия, точнее, самим способом этого бытия, факт известный и доказанный в науке давно.[29] Будучи естественно-историческими эти биологические факторы (рука, мозг, гортань, длительный период младенчества и т. д.) воспроизводятся биологическими механизмами наследственности, но воспроизводятся лишь как некие потенции, функциональное наполнение которых происходит через факт их включенности в производство социальной жизни. Здесь то, что дано человеку от природы, формируется деятельностью по ее логике, но в рамках тех наследственных возможностей, которые суть результат филогенетического развития.[30] Разумеется, естественное возрастное развитие мозга, например, не зависит от характера его функционального развития (в онтогенезе), но здесь как раз речь о том, что именно это наличие естественных органов и их естественное развитие выступают как потенции, как возможность их функционального развития, раскрытия.

Освоение предметных форм культуры, языка, форм деятельности происходит лишь при условии активного отношения к внешнему миру со стороны индивида. Эта активность «включает» в процесс активного отношения органы чувств, которые в дальнейшем в процессе восприятия становятся «подчиненными» своему предмету.[31]

§ 2. Основные моменты процесса формирования индивидуального сознания

Необходимое взаимодействие организма со средой предполагает некоторую активность, источником которой являются потребности организма во внешнем предмете.[32] Конкретные формы активности всегда связаны со спецификой носителя и сферой той предметности, в которой они осуществляются.

Активность организма в своей действительности всегда реализуется через конкретные формы действий. Носителями последних выступают не только организм как целое, но и его отдельные органы (глаз, ухо, рука, нервная система, костно-мышечный аппарат, речедвигательная система и т. д.), хотя субъектом активности является только целое. Когда активность определяется и реализуется через сознательно поставленную цель, тогда налицо та ее форма, которую мы называем собственно деятельностью и субъектом которой, следовательно, может быть только человек.

Формы чувственного отражения определяются не только объектом и не только устройством органов чувств, но и формами взаимодействия организма с внешним миром. Последние имеют решающее значение, как в процессе онтогенетического формирования отражательного аппарата, так и в филогенезе его развития, где способ взаимодействия изменяет анатомию организма и его органов чувств.

Органы чувств новорожденного человеческого индивида несут в себе только возможность способности человеческим образом воспринимать мир. Эта способность становится действительной лишь в процессе освоения этого мира. Вначале деятельность органов чувств при восприятии вплетена в весь комплекс активного отношения индивида к действительности и лишь позже она приобретает относительную самостоятельность и начинает подчиняться только своему предмету. А предмет этот есть включенный в практическую человеческую деятельность предмет, он по существу определен ею. «Глаз стал человеческим глазом точно так же, как его объект стал общественным, человеческим объектом, созданным человеком для человека».[33]

Внешний мир новорожденному первоначально дан как в пространственных, так и в звуковых, осязательных и прочих характеристиках недифференцированно. Более того, само пространственное положение ребенка оказывается для него неопределенным, внешнее дано непосредственно и не выступает как внешнее. Лишь с помощью ориентировочно-исследовательских действий в процессе активного отношения ребенка к действительности мир «отодвигается» от ребенка и постепенно выступает в своих объективных свойствах. Различенность «зрительного», «слухового», «осязательного» и т. д. «фона» достигается только путем практического освоения ребенком окружающих предметов, то есть при согласованной работе костно-мышечного аппарата и органов чувств.

Под влиянием взрослых ребенок начинает овладевать орудийной деятельностью. Роль этого факта в развития восприятия заключается в том, что орудие изменяет формы активности индивидов, которые теперь определяются не только свойствами предметов, но прежде всего специфическими свойствами орудия.[34] Орудие «диктует» способ действия с ним и в отношении чего оно должно быть осуществлено. Использование ребенком предметов в качестве орудий не просто усложняет, а по существу преобразует его непосредственные действия.[35] Достижение предмета потребности теперь опосредуется теми вещами, которые сами по себе не удовлетворяют ни одной потребности ребенка. Если связанные с передвижением в пространстве простейшие практические действия дают возможность воспринимать и предвосхищать динамические взаимоотношения между собственным телом и предметной ситуацией, то использование орудий, дающее возможность преобразования межпредметных отношений, лежит в основе восприятия отношений между внешними предметами. Образ восприятия приобретает более четкую и более адекватную воспринимаемому структурную организацию.

Социальная среда и соответствующее обучение позволяют ребенку на определенном этапе его развития овладеть некоторыми видами продуктивной деятельности, которые направлены не только на использование уже имеющихся, но и на создание новых объектов. Эта продуктивная деятельность формирует у ребенка сложные виды анализа и синтеза в образе восприятия еще до выполнения конкретной операции в практическом плане. Соответственно приобретают новое содержание и значение воспринимаемые предметы. Например, уточняется контур предмета, начинает выделяться его структура, пространственные особенности его частей и соотношения их, выделяются функциональная значимость предмета в осуществлении действия и, следовательно, вместе с этим определяется его значение для себя.

Вслед за практическими действиями складываются соответствующие ориентировочные перцептивные действия, которые вначале носят внешне выраженный развернутый характер. По овладении практическим процессом эти перцептивные действия свертываются. Однако при усложнении условий восприятия процесс ориентировки в отдельных признаках объекта снова становится развернутым, глаз, например, начинает последовательно просматривать отдельные детали объекта, выделяя наиболее информативные точки. При этом движения глаза диктуются воспринимаемым предметом, они воспроизводят его форму, «ощупывают» (А. Р. Лурия) предмет, и благодаря ему у человека возникает адекватное предмету чувственное восприятие.

Функция адекватного отражения действительности в восприятии формируется и осуществляется в единстве функционирования органов чувств и предметно-практической деятельности человека, если первоначально ознакомление с предметом у ребенка происходит в ходе материальных действий с ним, то позднее перцептивные действия, выступая как сторона предметной деятельности субъекта, перестраиваются под влиянием практических операций,[36] становятся относительно независимыми от них, подчиненными только своему предмету[37] — превращаются в развитую форму деятельности восприятия.

Образ восприятия в процессе практических действий у ребенка очень рано увязывается с представлением. Это происходит в силу того, что всякое восприятие необходимо включает в качестве своего компонента мнемоническую функцию. Способность воспроизводить образ предмета при отсутствии действия его на органы чувств[38] в своем генезисе опосредствована способностью узнавания, которая реализуется первоначально только через целостное восприятие предмета, а потом — лишь какой-нибудь определенной его части. Еще позже образ предмета воспроизводится уже без наличия восприятия предмета, а только по ситуативному положению или по ассоциации с возникающими восприятиями других предметов. Образ предмета уже непосредственно не связан с самим чувственным предметом.

Уже в самом раннем детстве у ребенка с помощью взрослых формируется человеческое поведение. Этот процесс начинается с выработки навыков по удовлетворению элементарных естественных нужд и уже складывающихся и в этом процессе развивающихся человеческих потребностей. Здесь ребенок научается пользоваться предметами, созданными трудом других. Действия с этими предметами и способ этих действий обязательно приобретают определенную оценку индивида, значение для него, так как они производятся на основе потребностей ребенка. Вместе с тем это значение имеет объективный характер, поскольку действие выполняется адекватным предмету образом. Неоднократное повторение подобных ситуаций и возникновение в них новых задач и их последующее решение заставляет ребенка фиксировать внимание на существенном в воспринимаемом.[39]

Уже в восприятии наличествует доля обобщенности, диктуемая материальной обобщенностью, и еще более это относится к образу представления, так как он не имеет непосредственной связи с предметом.

Здесь образ утрачивает случайные моменты, сохраняя только существенное и необходимое. Выделение в процессе действий существенных моментов, свойств как субстанционального, так и функционального порядка является основой и самим процессом формирования понятия.[40]

Поскольку ребенок сразу включен в социальную среду, он осваивает также язык и речь. Слуховое восприятие слова формируется вместе с предметными действиями, «соединяясь» с конкретно воспринимаемыми, предметами, их свойствами и функциями. Значение предмета, множественность его значений «опредмечивается» теперь в звуковой оболочке слова и речедвигательных органах. Освоение ребенком в движении органов речи фонетического строя языка[41] побуждается целенаправленным включением его (ребенка) в человеческие взаимоотношения, регулируемые речью. Знаковая сторона слова так или иначе соотносит слово с предметом (его свойством, функцией),— и это первое, что отражается ребенком. По мере усвоения слова, его артикуляции, слово уже не просто соотносится с предметом, а в нем, через его звуковую оболочку проявляется понятие этого предмета — существенное и необходимое его содержание,[42] «… Состав объекта,— пишет П. Я. Гальперин,— вначале тщательно отображается (с помощью первичного действия) в голове ребенка, затем идеальная картина начинает опережать фактическое действие и происходит сокращение фактического исполнения. В этом сокращении слову принадлежит существенная ориентирующая роль: оно направляет действие на один из его результатов и сохраняет последний, который иначе быстро теряется, так как в чувственном материале он не представлен. Таким образом, слово является обозначением не только конечного результата, но и всего содержания сокращенного действия, без чего и сам идеальный результат не может быть представлен и удержан».[43]

Реальной основой существования человеческого живого языка является практическая жизнь общества. Она изоморфно воспроизведена в содержании его, в его логике, грамматике, лексике. Поэтому язык и является тем, «в чем обобщается и передается отдельным людям опыт общественно-исторической практики человечества; это, следовательно, также средство обобщения, условие присвоения этого опыта индивидом и вместе с тем форма его существования в их сознании».[44] Элемент языка — слово в своем звучании, в своей способности органически сочетаться с другими словами языка как бы снимает в себе все то, что люди множество раз проделывали с отражаемым ими предметом. Язык выступает не только как целостная система сигнализации в процессе практических коллективных действий,[45] но и как та объективная реальность, которую человеку необходимо освоить как в движениях органов речи, так и осуществляемых вместе с другими людьми целенаправленных, практических действиях.[46]

Усвоение языка происходит первоначально лишь в практическом общении и в связи с предметными действиями. Слово заучивается по мере того, как приобретается способность воспроизводить его органами речи. Упражнение последних связано с необходимостью общения в процессе жизнедеятельности, с постоянным восприятием звучания слов и их соотношением со зрительными, осязательными и т. д. восприятиями. Как и всякое другое восприятие, акустическое восприятие слова в процессе неоднократного повторения в различных ситуациях и в различных падежах, числах и т. д. приобретает оттенок обобщенности как по содержанию соотносимых с ним предметов (других восприятий), так и по фонетическому строю. Позже, и параллельно с речевым овладением фонетики, звуковой образ слова воспроизводится, т. е. запоминается. Осваивая язык как человеческую реальность, данную индивиду объективно в виде системы знаков, значения которых, будучи общественно-историческими по природе, являются практическими значениями вещей, явлений, процессов объективного мира, опосредствованными всей структурой языка,[47] и практически действуя с человеческим предметом, индивид усваивает объективное, независимое от него содержание языка, человеческой практики, формирует свое сознание.

Мышление представляет собой важнейшую форму человеческой психики. В ней осуществляется теоретическое познание действительности.[48] Оперируя понятиями, «сущностями» вещей, явлений, абстрактное мышление оказывается способным предвосхищать наступление будущих событий,[49] тем самым оно есть действенное средство практической деятельности. Но само оно в полной мере есть результат последней.

Усвоение определенной формы действия с предметом выявляет не только функцию его в этом действии, но и направленность этой функции, т. е. в отношении чего она осуществляется. Вместе с этим для ребенка начинает проступать и сущность межпредметных отношений, их необходимые закономерности. А по мере усвоения языка внешне-предметное действие может быть выражено в словесном, речевом плане и в дальнейшем редуцироваться от звуковой оболочки слов, приобретая характер внутреннего процесса, совершающегося в уме, во внутренней речи. А позже эти процессы «приобретают относительную самостоятельность и способность отделяться от практической деятельности…»[50] «Овладение мыслительными действиями,— говорит в другом месте А. Н. Леонтьев,— необходимо требует перехода субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном плане и, наконец, постепенной интериоризации последних, в результате чего они приобретают характер свернутых умственных операций, умственных актов»[51]. Таким образом, «мысль… представляет собой не что иное, как предметное действие, перенесенное во внутренний план, а затем ушедшее во внутреннюю речь».[52]

§ 3. Принцип деятельности и проблема сознания

Переход субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном плане с последующей интериоризацией его в план идеальный является необходимым процессом во всем онтогенетическом развитии человека, а не только на раннем этапе умственного развития. «Он имеет принципиальное, ключевое значение для понимания формирования человеческой психики, так как ее главная особенность состоит именно в том, что она развивается не в порядке проявления врожденных способностей, не в порядке приспособления наследственного видового поведения к изменчивым элементам среды, а представляет собой продукт передачи и присвоения индивидам достижений общественно-исторического развития, опыта предшествующих поколений людей. В дальнейшем всякое творческое продвижение мысли, которое человек делает самостоятельно, возможно лишь на основе овладения этим опытом».[53]

Активность, деятельность оказывается необходимой не только при формировании образа наличной предметной ситуации и форм действия в ней, но и при воспроизведении этого образа, когда отсутствует его предметная наличность. Чувственные анализаторы при этом начинают повторять те же движения, действия, которые они производили при восприятии предмета, ситуации, и как бы проецируют на действительный мир воспроизводимые ими чувственно отраженные свойства предметов. Происходит как бы процесс «раскодирования» закрепленных[54] в динамических системах органов и всего организма в целом и, в первую очередь, в его мозговых механизмах той информации, которая была получена при непосредственном восприятии и оценена всем опытом деятельности субъекта.

В раннем онтогенезе процесс развития деятельности восприятия слит с процессом усвоения объективной имманентной логики предметов. Здесь по существу неразличимо чувственное и рациональное, их единство не дано рефлексивным образом, т. е. чувственное и рациональное здесь непосредственно тождественны.[55] Лишь позже вычленяется как относительно самостоятельная деятельность органов чувств по восприятию и мышление как отражение логики предметно-практической деятельности, которое суть идеальная деятельность субъекта.

Общность предмета восприятия и мышления означает не просто тот факт, что этот предмет отражен в различных формах чувственного и рационального, а то, что практическая деятельность субъекта с этим предметом, лежащая в основе генезиса восприятия и мышления этого предмета, сохраняет постоянно свое определяющее значение единства их содержания.

Сохранение предметного содержания отражаемых объектов субъективным образом есть результат того, что сам этот образ формируется деятельностью. Как следствие практической деятельности образ сразу же включается в нее в качестве момента, обеспечивающего ее существование и развитие. То есть образ оказывается деятельным, сам преобразует, направляет материальный процесс деятельности, но это возможно лишь в силу истинности образа, его адекватности предмету. Адекватное восприятие (и мышление) внешнего опосредствовано включенностью индивида в систему форм человеческой деятельности и определенными формами активности самого субъекта. Эта включенность определяет также и тот факт, что предметы, явления отражаются не только с их внешней материальной стороны, а и со стороны их общественных свойств. Именно поэтому восприятие является важнейшим условием усвоения человеческой действительности, того мира, который недоступен непосредственно органам чувств. «Восприятие и усвоение опыта,— говорит А. М. Коршунов,— две стороны развития человека». [56]

Таким образом, та активность к внешнему миру, которая выступает со стороны становящегося человеческого существа и «включает» в процесс активного отношения органы чувств, есть только момент процесса формирования индивидуального сознания. Другой момент этого процесса заключается в том, что деятельность человека, будучи по природе и функции общественной, в рамках общества сама выступает условием (и способом) присвоения общественно-исторического опыта человечества. Именно в системе форм этой деятельности,[57] которая вместе с этим (а иногда и только,— например, воспитание, обучение) направлена и на формирование человеческой личности, индивид получает возможность присвоения «человеческих сущностных сил» (К. Маркс), опредмеченных в материальной культуре, языке, формах деятельности.

Глава II. Основные определения деятельности

§ 1. О некоторых подходах к анализу проблемы деятельности

Имея ввиду показать лишь подходы к решению проблемы деятельности, мы укажем только на исходные положения некоторых существующих в нашей литературе концепций.

В работах Г. Батищева, А. Огурцова, О. Дробницкого и др. деятельность определяется как единство распредмечивания и опредмечивания. Носителем деятельности здесь является индивид, «который весь опосредствован социальным целым и представляет собой индивидуализированную тотальность общества».[58] Сама же деятельность «образует собой весь культурный мир общественного человека, человеческую действительность. Деятельность и есть «способ бытия» всей этой действительности, а никоим образом не процесс, замкнутый в одних лишь сознательно предусмотренных и воле адекватных ее аспектах».[59] Поскольку «человеческая предметная деятельность находит свою логику в логике каждого особенного предмета самого по себе»,[60] «поскольку в ней человек движется по законам субстанции деятельности — природы»,[61] постольку она получает определение субстанциальности, характеристику которой принимает на себя и субъект как универсально-всеобщая сила самой природы. Но вместе с этим деятельность и субъективна, так как она является активностью субъекта. Анализ данной проблемы у авторов возводит понятие деятельности в одну из важнейших и содержательных категорий и никоим образом не сводится лишь к анализу труда, материального производства, а осмысливает процесс деятельности как универсальную характеристику человеческого бытия. По нашему мнению, именно в этом контексте возможно исследовать всеобщую форму осуществления деятельности, ее всеобщие моменты и условия.

В концепции А. Н. Леонтьева деятельность определяется как процесс, осуществляющий «то или иное жизненное, т. е. активное, отношение субъекта к действительности».[62] Но поскольку деятельность, по автору, свойственна и животному, то субъектом ее оказывается любой живой организм. Такая расширительная интерпретация субъекта и деятельности приводит к тому, что эти понятия в различных случаях наполняются различным содержанием. Содержательное развитие деятельности (и ее форм) есть в любом случае развитие деятельности, но становление ее суть развитие предшествующих ей форм активности, которые не могут и не должны быть отождествлены с понятием деятельности. Точно так же обстоит дело и в отношении становления субъекта. Ребенок еще не субъект (деятельности), и формы его активности еще не есть собственно деятельность. Активность, выражающая его потребности, есть лишь условие становления ребенка субъектом, сутью которого (становления) является усвоение индивидом исторически выработанных форм деятельности в обществе. Если же речь идет о животном, то формы его активности в принципе ограничены в своем развитии, они выражают лишь его биологические потребности и осуществляются они принципиально иначе. Эти существенные различия и определяют невозможность отождествления форм активности животного и человека и, соответственно, выражения их в одном понятии — деятельности — точно так же, как носителя этих форм — в понятии субъекта.

Разработка проблемы деятельности А. Н. Леонтьевым определяется задачей психологии объяснить возникновение и развитие психики и на основе определенной концепции деятельности показать зависимость психики от характера и строения внешней деятельности, а вместе с тем и характер включения ее в эту деятельность. Поэтому у автора с самого начала различаются внешняя предметная деятельность и деятельность внутренняя. Последняя производна от первой и сохраняет «принципиальную общность» с ней, она опосредствует ее.[63] Деятельность «человеческого» субъекта у А. Н. Леонтьева определяется («производится») обществом, ибо «общественные условия несут в себе мотивы и цели его (человека — Г. Л.) деятельности, ее средства и способы»,[64] она «рассматривается как процесс, включенный в систему отношений, осуществляющий его общественное бытие, некоторое есть способ его существования также и в качестве природного, телесного существа».[65]

В целом концепция А. Н. Леонтьева позволяет не только решить основные проблемы психологии, но также и многие гносеологические вопросы. В ней проводится достаточно полный анализ некоторых основных моментов деятельности, который во многом способствует решению проблемы деятельности в философии.

Необходимость построения методологической системы для изучения психики человека в плане усвоения субъектом общественно-исторического опыта и изучения форм реального поведения людей породила еще одно направление в изучении деятельности. Оно в основном разрабатывается Г. П. Щедровицким и др. и претендует на так называемую «общую теорию деятельности», где деятельность представлена как «бессубъектная». «Человеческая социальная деятельность,— говорят С. Г. Якобсон и Н. Ф. Прокина,— должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность значительно более широкого порядка. Не отдельные индивиды создают и производят деятельность, а, наоборот, она сама захватывает их и заставляет «вести» себя определенным образом. При таком подходе сами люди рассматриваются как принадлежащие к деятельности, включены в нее в качестве элементов наряду с машинами, материалами, знаками, социальными организациями и т. п. Все эти элементы различным образом связаны друг с другом. А деятельность, рассматриваемая таким образом, оказывается структурой, точнее, полуструктурой, с многочисленными и весьма разнообразными элементами и связями между ними».[66] Авторы здесь не ставят своей задачей дать понятие деятельности, исследовать ее сущность. Исследователей этого направления в изучении данной проблемы деятельность интересует лишь как структура, как «многослойное образование», как «общественно-фиксированные нормы деятельности», противостоящие индивиду и которыми индивид должен овладеть, чтобы «в дальнейшем осуществить личную деятельность».[67] И далее деятельность, «очевидно, уже не может быть взята безотносительно к субъективности».[68]

Приведенные мысли авторов уже достаточно хорошо характеризуют цели и аспекты их исследований. Ставя и определенным образом решая одну из реальных научных проблем, Г. П. Щедровицкий и др. вместе с тем объективно приходят к философски несостоятельным следствиям. Логика необходимо приводит их к онтологизации деятельности и низведению субъекта до простого исполнителя.

Системно-структурный анализ, которым пользуются авторы, как метод «решения частных научных вопросов»[69] принципиально непригоден там, где решаются философские, гносеологические проблемы. Проблема субъекта и его отношения к объекту суть проблема философская, поэтому анализ деятельности, которая выступает как способ реализации этого отношения, методом системно-структурного анализа уводит Щедровицкого и др. от существа проблемы. Правда авторы не ставят своей задачей исследовать специально проблему субъекта-объекта, но решения философских вопросов нельзя избежать, если решаются общие методологические вопросы.

Поскольку системно-структурный анализ представляет собой «определенное направление конкретно-научного исследования»,[70] постольку все попытки решить с помощью него проблему деятельности как проблему философскую приводят лишь к формальному разложению деятельности на типы, виды и т. п., т. е. проводят социологический анализ форм разделенного труда в обществе. «В последние годы ряд советских философов стал разрабатывать теорию деятельной сущности человека … Однако при этом человеческая деятельность рассматривалась в ее сущностном аспекте как единство «опредмечивания» и «распредмечивания»; что же касается морфологического аспекта проблемы, то он затрагивался лишь вскользь, не становясь предметом специального анализа».[71] Э. С. Маркарян согласен с М. Г. Каганом в том, «что научно-теоретический анализ для более глубокого понимания явлений обязан расчленить реальную целостность, обнаружить составляющие ее элементы и выявить структурную связь целого».[72] Оба автора, определяя таким образом свою задачу, однако в результате исследований представляют различную «морфологию», это различие зависит от целей их анализа, так как они исследуют не проблему деятельности, а деятельность представляют таким образом, как требуют этого их определенные задачи. Поэтому здесь не сущность выражается (проявляется) в определенной форме, а форма в отрыве от сущности интерпретируется в соответствии с целью исследования. Э. С. Маркарян анализ деятельности проводит лишь с целю, «дать четкие критерии выделения основных структурных срезов человеческого общества и соответственно критерии группировки его элементного состава».[73] Поэтому и структура деятельности, по автору,— «лишь один из главных структурных срезов общества».[74] М. С. Каган шире определяет задачу. «Перед марксистской наукой,— говорит он,— стоит … задача построить теоретическую модель данной системы (человека — Г. Л.) т. е. определить, какие же компоненты являются необходимыми и достаточными для того, чтобы она возникла, приобрела историческую устойчивость и способна была нормально функционировать».[75] В соответствии с этим определяется и деятельность как «активность субъекта, направленная либо на объект, либо на субъект…», которая «может быть практической, т. е. затрагивающей реальное бытие предмета, на который она направлена, и отраженной, духовной, т. е. оставляющей реальный предмет неприкосновенным и производящей с ним лишь идеальные операции».[76] Это определение достаточно содержательно, но метод автора приводит его лишь к формальному «расчленению» и дальнейшему сведению в схему некоторых действительных определений человека и его деятельности.

«Структурность деятельности, выделение в ней звеньев, с одной стороны, относительно самостоятельных, а с другой — взаимно предполагающих друг друга является ее необходимой чертой»,— говорят А. Полторацкий и В. Швырев.[77] У авторов под деятельностью понимается материальная преобразовательная деятельность общества и с точки зрения окончательного продукта ее намечаются пути выявления структуры деятельности. Зависимость осуществления одних действий от других, и в соответствии с этим определенное распределение ролей в процессе производства предмета позволяет авторам рассматривать деятельность как систему, имеющую «свои уровни и слои, одни из которых более тесно связаны с непосредственными действиями, другие отстоят от них дальше».[78] Таким образом, здесь мы также имеем один из подходов к рассмотрению общественно разделенного труда методом системно-структурного анализа.

§ 2. Обоснование диалектического метода исследования проблемы деятельности

Необходимые и всеобщие моменты процесса деятельности субъекта, поскольку они диалектически взаимосвязаны, в результате исследования предстают в определенной системе, имеющей свою определенную структуру. Однако это лишь внешний для исследования результат. Сам же процесс исследования совершается в соответствии с имманентной логикой предмета и адекватными ему средствами. Решение проблемы деятельности включает в себя исследование гносеологических вопросов, вопросов общефилософского и методологического порядка, а поэтому системно-структурный анализ здесь недостаточен. Исследование деятельности методом диалектики как универсальным средством анализа[79] дает нам понятие деятельности как способа человеческого бытия, и это понятие будет выражено в системе категорий.[80]

Любое научное понятие, категория имеет историческое происхождение, формируется тогда, когда отражаемое в ней явление достигло достаточной степени развития.[81] Историческая обусловленность возникновения понятий однако совершенно не отрицает возможность исследовать отраженное в них явление чисто логическими средствами. «С чего начинает история, с того же должен начинаться ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретической последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы».[82] Здесь можно констатировать тот факт, что теоретическое мышление как логическое движение понятий совпадает с порядком исторического развития соответствующих этим понятиям явлений в исследуемой конкретности.

Понятия исторически определены также в том смысле, что имеют определенный момент возникновения, и это возникновение вызвано объективными условиями социального порядка, хотя отражаемое в них могло существовать или существует задолго до его познания. Отражаемое — не только социальная реальность, развивающаяся вместе с историей, это также и включенная в эту реальность природа, которая раскрывает себя в формах деятельности человека. Поэтому возникновение понятий зависит от предметно-практической социальной деятельности людей, но их развитие далеко не всегда протекает параллельно развитию предмета отражения, а зависит именно от практической (а, значит, и теоретической) значимости и включенности предмета (явления) в социально-производственную жизнь человека.

Однако логика, анализирующая развитое целое, делает историю «подчиненным» моментом, рассматривая исторически определенные формы развивающегося явления как особенные моменты проявления сущности.[83] Постижение последней происходит не способом нахождения и отвлечения общих признаков исторических форм рассматриваемого явления, а путем исследования движущих моментов его, моментов, определяющих развитие целого. Тем самым констатируется всеобщность. Но это не внешняя схожесть, общность по сравнению, а внутренние моменты, определяющие целостность явления и лишь проявляющиеся в многоразличных формах в зависимости от внешних условий. Капиталистический способ производства, например, исторически и территориально проявляется в различных своих формах, более или менее адекватных своей сущности, но сущность его сохраняется, и теоретическое его воспроизведение есть воспроизведение именно этой сущности его, а не его особенных (локальных) форм. Поэтому конкретно-всеобщим понятием выступает теоретически воспроизведенное всеобщее, существенное и необходимое содержание исследуемого явления. Содержательное развитие моментов целого не отрицает тождественности себе по существу их взаимосвязей внутри этого конкретного.[84] Это развитие (в действительности или в теории) моментов целого есть исторический путь становления последнего (и, соответственно, его теории), и он зависит от социально-исторических условий, от условий включенности отражаемого в социально-производственную жизнь человека, но как таковые эти моменты наличествуют в явлении необходимо, раз оно определило себя как таковое явление. Явление перестает существовать в качестве такового лишь в силу изменения его существенных определений: изменения его структуры и взаимозависимости его моментов, исчезновения одних из них, появления новых и т. д. Разумеется, эти процессы происходят через противоречивое развитие содержания целого.

Познание явления (теоретическое воспроизведение его) зависит не только от материальных исторических условий развития явления и материальных потребностей общества, но и (в соответствии с этим) от средств мыслительной, теоретической деятельности — наличия соответствующих понятий и методов. Даже сама постановка теоретической проблемы, фокусирующей в себе сущность познаваемого явления, определена именно наличием соответствующих понятий и практических потребностей общества. Всякое новое явление, как только оно в результате вышеуказанных условий находится сознанием, постигается теоретическим мышлением первоначально в системе уже наличествующих понятий и существующими методами. Если этими средствами мышление не в состоянии объяснить имеющийся эмпирический материал,[85] а значит, и воспроизвести сущность обнаруженного явления, эти понятия и методы пересматриваются, диалектически отрицаются.[86]

Адекватность анализа исследуемого явления непосредственно зависит поэтому от метода. Метод «не есть нечто отличное от своего предмета и содержания, ибо именно содержание внутри себя, диалектика, которую он имеет в самом себе, движет вперед это содержание. Ясно, что нельзя считать научными какие-либо способы изложения, если они не следуют движению этого метода и не соответствуют его простому ритму, ибо движение этого метода есть движение самой сути дела».[87]

Диалектика как всеобщий метод в своем движении вскрывает особенную логику особенного предмета. Объект как различным образом включенный в многообразию человеческую действительность может изучаться различными науками, т. е. с различных своих «сторон», «аспектов», и, следовательно, различными методами, поскольку это уже различные предметы и имеют свою специфическую логику. Когда преследуются цели получения не какого-либо «частного» результата, а постижения конкретного в понятии,[88] то здесь необходимо должен применяться философский метод, обладающий всеобщностью и поэтому единственно способный дать теоретическое, научное понятие. Всякий частный метод тут не способен привести к истинному результату. Частные методы ставят перед собой частные цели, анализируют отдельные особенности, аспекты целого, но не само целое.

Но «истина никогда не рождалась и не рождается путем простого суммирования «разных» аспектов, путем объединения разнородных точек зрения».[89] Например, математический, статистический, метод системно-структурного анализа[90] и др. ни в отдельности, ни в сумме не могут дать понятия деятельности, но неизбежно в исследовании своего предмета, вычленяемого в этом явлении (т. е. деятельности), используют в качестве предпосылки исследования определенное понятие деятельности или некоторое представление ее.

Эта опосредующая роль понятия имеет всеобщее значение, свойственна как практической так и теоретической деятельности. Истинно научное понятие явлений социально-исторической действительности может дать лишь диалектический метод «как метод восхождения от абстрактного к конкретному», как «способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное».[91] Имея в качестве предпосылки это научное понятие, понятие как теорию,[92] можно в дальнейшем плодотворно исследовать частные особенности явления с целью конкретного практического освоения, преобразования.[93]

Определенное мировоззрение необходимо лежит в основе любого подхода к познанию явлений, и явлений не только социально-исторических, но и сугубо природных. В этих сферах теоретической деятельности (гуманитарной и естественно-научной), характеризующихся не только принципиальным различием объектов, но и специфичностью методов, содержание мировоззренческой основы выражено различно.

Определяющая роль бытия в отношении сознания (познания) выступает не непосредственно. Одно из первых опосредствований познания заключается в субъективно и социально-исторически определенной потребности, которая, будучи специфической формой отношения человека к действительности, вместе с тем как объективно определенная оказывается объективной основой формирования общего воззрения на действительность. Поскольку естественная наука рассматривает предмет как внешний, безразличный к человеку, независимый от него, от его человеческого бытия, постольку ей кажется, что и она сама независима от человека. Однако эта зависимость выражается не только в общественно обусловленных потребностях, но и в самом ее способе мышления, определенном социально-исторически.

Мировоззрение, даже будучи нерефлектированным содержанием сознания индивида, выступает для последнего объективно. Объективность мировоззрения суть та определенность содержания сознания, которая от индивида не зависит, дана ему как общественно-историческая форма и способ отношения к действительности. Лишь в развитом теоретическом сознании индивида критическая рефлексия способна изменять мировоззренческое содержание его. Но и в этом случае изменение содержания сознания не есть лишь субъективно определяемый процесс — он связан с практическим постижением мира в процессе чувственно-материальной деятельности индивида и, следовательно, определен объективно, определен именно этой действительностью, которая берется не в форме объекта или в форме созерцания, а как чувственно-человеческая деятельность, практика, субъективно (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., т. 3, стр. 1). Поэтому мировоззрение есть одна из форм опосредствования любой деятельности, а тем самым способ мышления не есть лишь отражение логики особенного предмета, он отражает (обусловлен, определен) также логику всеобщего человеческого предмета, человеческого бытия.

Глава III. Основные определения деятельности (продолжение)

§ 1. Предпосылки и условия деятельности как ее собственные определения

Факт возникновения сознания в процессе жизнедеятельности индивида (а как оказалось при более близком рассмотрении — в процессе его предметной орудийной деятельности по удовлетворению его потребностей в обществе),— этот факт сам по себе еще ничего не говорит о конкретных предпосылках и условиях его формирования и существования. Более того, он относит эти предпосылки к условиям самой деятельности, ибо, чтобы возможно было возникновение сознания, должна уже наличествовать возможность орудийной деятельности. Но, с другой стороны, само сознание возникает как условие деятельности[94] и в этом смысле есть предпосылка ее. Однако сознание не есть действительная предпосылка деятельности точно так же, как деятельность не есть предпосылка сознания,[95] ибо, возникая вместе с деятельностью, сознание существует как ее собственный момент, как деятельность сознания, опосредствующая материальный практический процесс.

Мы рассматриваем деятельность в ее всеобщих определениях как становящуюся, саморазвивающуюся систему, в качестве предпосылок имеющую те определенности, которые первоначально внешни ей, а потом как снятые входят в ее определения. Следовательно, эти предпосылки и условия должны в такой же мере и воспроизводиться, и воспроизводиться не только в качестве снятых определений деятельности, но и в качестве внешних ее условий. Лишь наличие этих предпосылок в качестве внешних условий оказывается основой существования деятельности, и как основа они определяют собой деятельность.

Понятия предпосылок и условий не тождественны. Первые предпосланы, следовательно, имеют своим источником нечто иное тому, чему предпосылаются, условия же лишь в качестве внешних есть предпосылки, в собственном же своем содержании они воспроизводятся самим движением саморазвивающегося явления. Рука, мозг и т. д. как предпосылки деятельности воспроизводятся иначе, чем как условия ее. В первом случае они даны как биологические органы телесного индивида со специфическими им физиологическими особенностями, а в последнем — они функционируют уже как универсальные средства осуществления деятельности, как снявшие ее всеобщую логику, как определенные ею. Как условия эти телесные органы, будучи определены логикой деятельности, воспроизводятся в качестве условий самой деятельностью.

То, что мы говорим в отношении руки, мозга, гортани и т. д. как предпосылок деятельности, непосредственно принадлежащих субъекту, нельзя сказать о тех внешних условиях деятельности, которые находятся вне субъекта,— объектных предпосылках ее. Объектные предпосылки непосредственно сразу есть условия деятельности, причем такие условия, которые в полной мере определяют ее процесс. В этом их принципиальное отличие от субъектных условий. Деятельность возможна лишь как движущаяся по логике объекта. И наоборот, «логика» руки, мозга и т. д. есть отражение логики деятельности, она сама формируется на основе и в процессе деятельности. В качестве предпосылок деятельности эти телесные органы характеризуются лишь способностью (возможностью) овладения логикой объекта (деятельности). Эта способность есть результат всего филогенетического развития человека. Человеческому индивиду в исторический период она дана и воспроизводится биологическими (генетическими) механизмами.[96]

Объективные предпосылки в своем существовании и «развитии абсолютно независимы от субъекта, они даны субъекту как безразличные к нему, и человек сам определяет[97] (и использует) их как предмет и как средства своей деятельности. Деятельность преобразует природу в соответствии со своими целями. Объективные предпосылки теперь выступают в преобразованном виде, в виде созданных по логике потребности воспроизводимых и развивающихся в деятельности ее собственных условий (т. е. в определении средства или предмета). Субъективная определенность их получает здесь внешне выраженную устойчивость. Производство и воспроизводство этих условий в предметных формах культуры есть результат самой деятельности. Предпосылкой теперь выступает лишь объектная, природная определенность этих предметных форм человека.

Таким образом, здесь получено противоречие: объективные предпосылки определяют деятельность (она движется по их логике) и эти предпосылки определяются деятельностью в ее преобразовательном процессе как зависимые от нее ее собственные условия. Это полученное противоречие отражает противоречивую природу самой деятельности.

Определяющие деятельность предпосылки (т. е. объект) не являются сами по себе непосредственно источником, причиной деятельности. Как причина деятельности они выступают лишь будучи определены субъективно, т. е. лишь когда определения объекта оказываются предметом потребности. Или иначе: объект оказывается движущим (и определяющим) деятельность лишь будучи предметом потребности, он вызывает деятельность не сам по себе, а через потребность субъекта. Потребность есть определенность субъекта, которая выражает столь же определенное[98] отношение субъекта к объекту. Поскольку объект не дан субъекту непосредственно в форме, удовлетворяющей потребность, то отношение потребности выступает как противоречие субъекта, которое может быть разрешено лишь в том третьем, которое снимает определения субъективного и объективного. Это третье и суть предмет потребности, т. е. объект, определенный субъективно (потребностью). Предмет потребности, или предметная потребность, и суть источник, причина деятельности.

Продукт как преобразованный по логике субъективной потребности объект снимает противоречие потребности и, следовательно, противоречивость отношения субъект-объект. Но это тождество субъективного и объективного означает также, что потребность теперь определена объектом, но не в смысле только направленности к объекту, в котором она видит свой разрешающий ее противоречие предмет, а в том смысле, что само ее противоречие определилось найденным и преобразованным в деятельности содержанием объекта. Потребность теперь есть определенная потребность.

Таким образом, деятельность, будучи положена потребностью субъекта и в этой положенности определена своими внешними предпосылками и условиями, определяет также и потребность как свою непосредственную причину и определяет ее через свои собственные условия и предпосылки.

Итак, делая определения внешне данных предпосылок и условий своими собственными, деятельность воспроизводит их в преобразованном (т. е. ею определенном) виде в качестве своих собственных своим движением положенных условий, которые теперь есть не только внешние предпосылки, но как предпосланный себе свой результат.[99] Мозг человека есть, например, предпосылка сознания,[100] но, с другой стороны, он даже в своем естественном развитии подвержен влиянию таких факторов как труд и речь.[101] Рассматриваемый в системе деятельности мозг в качестве простой объектной определенности есть предпосылка ее (следовательно, сознания), а со стороны функциональных его определений в деятельности он есть следствие ее, которое выступает уже непосредственно как условие.

Деятельность есть деятельность субъекта. Материальные вещи, с которыми имеет дело субъект, поэтому не являются ее собственными моментами. Они вне этой деятельности, они подвержены ее действию. Но, испытывая на себе ее действие и тем самым меняя форму своего движения, природная вещь сохраняет свое бытие в качестве природной лишь в подчиненных цели деятельности определениях. Это уже преобразованная вещь, и лишь в этом образе она может служить породившей ее потребности.[102] А как таковая она выступает и своими специфическими определениями в деятельности: ее предметом и ее средством. Деятельность, таким образом, становится все более свободной[103] от безразличия внешней материальности: она образует ее по своим собственным законам.

Преобразованная материальность как чувственный исторический человеческий предмет, а не просто природная данность, и есть в первую очередь то объективное, которое в полной мере определяет способ и содержание человеческого бытия, сознание человека и формы его активности. Этот предмет как устойчивая форма человеческой субъективности есть основа и условие движения практики и познания как развития самих предметных форм и действительного человека.

Определения, которые получает деятельность со стороны внешних материальных вещей (т. е. со стороны объекта) мы и анализируем как определения этих вещей деятельностью. Это значит, что деятельность определяет эти материальные объекты как свои предпосылки и условия (как предмет и средство), а последние в качестве объектных определенностей, то есть именно в качестве безразличной материальной данности, определяют способ деятельности. Но определяя таким образом деятельность, материальная вещь выступает уже не просто как таковая, а как предмет или средство,— иначе: в качестве таких определений, которые одновременно есть определения деятельности.

§ 2. Потребность как форма отношения субъекта к объекту

То определение, которое потребность получает в предмете (предметность), выступает как самое общее и бедное, и потребность далее определяется особенным содержанием конкретного предмета.[104] Изменение предметного содержания потребности зависит не только от факта преобразования объекта, т. е. не только от того, что деятельность создает предмет потребности, но и от того факта, что она находит (дает) новый предмет: ее предметная сфера постоянно расширяется.

Следовательно, полагая деятельность, потребность через нее приходит опять к себе, но она теперь уже другая содержательно как снявшая в себе (через предмет) процесс деятельности и его условия.[105] Оставаясь по сущности тождественной себе как предметное отношение субъекта, потребность обогащает в деятельности свое содержание, изменяя тем самым формы своей реализации, т. е. деятельности.

Любая потребность реализуется в результате активности. Поскольку последняя положена потребностью, она сразу определена ее содержанием. Активность снимает предположенные определения потребности и определяет ее объективно. Тем самым и сама активность оказывается определенной этой действительностью: она движется по определениям объекта, но движется в логике субъективной потребности.

Определяя потребность, но будучи положена ею как свое отрицательное, активность и снимает эти определения, сохраняет их в себе. В формах активности потребность поэтому «знает» себя. Ее исчезновение в результате деятельности выступает как проявление ее содержания в другой, идеальной, форме, в форме знания.

Поэтому результат деятельности не есть только реализация той потребности, которая вызвала ее и, следовательно, он не заключается лишь в снятии предпосылок деятельности. Результатом ее оказывается и знание потребностью себя и не просто как субъективной определенности, а именно как определенного объектом отношения к своему предмету. Поэтому всеобщность отношения потребности как предпосылки деятельности теперь выражена (воспроизведена) в идеальной форме, в которой оно (отношение) сохраняет свое содержание. Это значит, что идеально дан и предмет в его объективной характеристике. Это значит также, что и деятельность теперь может быть идеальной, т. е. реально не изменяющей бытие объекта.

Если первоначально потребность лишь предполагает свой предмет и полагает определенную собой активность по достижению этого предмета, то в дальнейшем положенная ею активность как чувственный материальный процесс находит действительное объективное содержание этого предмета и, следовательно, самой потребности.[106]

Субъекта поэтому делает субъектом не что иное, как именно его отношения к объекту, которые полагая активность, определяются в ней и в ее формах осознаются.